「自分の子育ての方法があっているのかわからない…」

「年齢ごとに必ずしておいたほうがいいことってあるのかな?」

と不安になることがありますよね。

そんな時に助けになるのが子育て・育児本。

ここでは、生活や食育などの育児本ではなく、『脳と心の発達についての子育て本』を、モンテッソーリ教育とチャイルドコーチングの指導者で、1児の母でもある筆者がご紹介します。

子育て本は山ほどあるけれど、筆者が30冊以上読んだ中で、

これだけ読めば、今の時代の子育ては大丈夫!

と自信を持っておすすめできる厳選6冊をご紹介しますよ♪

★パパ向けの子育て本はこちらからどうぞ パパにぜひ読んでもらいたい!子育て専門書厳選6冊 育児本や子育て本は、ママ目線で書かれているものがほとんど。 でも、 「自分も子供と良好な関係を築きたい!」 「子供の将来に向けて、父親ができることをや ... 続きを見る

【パパにおすすめ子育て本厳選6冊】男性目線で書かれた本

今の子育ての主流は?

「生き抜く力を育てる!」

昔と今では『できる子』の基準が違う!?

私たち親世代が子供だった頃、いわゆる『できる子』と言われていたのは、

昔の『できる子』

- 先生や親の言うことをよく聞き、その通りに行動できる子

- 皆と同じことが、そつなくできる子

- 学校の成績が全教科平均的に良い子(特に計算が速く暗記が得意)

ではなかったでしょうか?

ところがAIの開発が進み、今ある職業の多くは近い将来無くなり、「言われた通りにできる人・単純作業が速くできる人」はあまり必要とされなくなってきます。

代わりに、

これから『生き抜いていける人』

- 自分で問題を見つけ、考えて行動できる人

- これだけは負けないという得意分野がある人

が生き抜いていける世の中に。

文科省の学習指導要領も、より『思考力・行動力・創造力』を重視して指導・評価するよう2020年に改訂されました。

生き抜く力を養ってくれる【モンテッソーリ・脳科学・コーチング】

そんなこれからの世の中を生き抜ける『自立した子供』を育てるヒントになるのが、モンテッソーリ教育・脳科学・コーチングといった分野。

「子供の遊び、とことんやらせるべき?止めるべき?」

「早く自立させるためには、厳しくしつけた方がいい?」

「夢中になりすぎる子、逆に飽きっぽい子、このままで大丈夫?」

「早期教育は必要?」

などなど、日々悩む子育ての疑問を解消してくれますよ。

自分が実際に、仕事や子育てのために読んだ30冊以上の本の中から、実践してとても役に立った本、目からウロコの連続で「もっと早く読んでおきたかった!」と思う子育て本を厳選し、

- 『モンテッソーリ教育の子育て本』2冊

- 『脳科学の子育て本』2冊

- 『コーチングの子育て本』2冊

の計6冊をご紹介していきます。

小さなお子さんがいらっしゃる方、これから出産される方、また少し大きなお子さんで関わり方に悩んでいる方にも、おすすめですよ。

『モンテッソーリ教育』の子育て本 おすすめ2冊

まず最初は、棋士の藤井聡太さんが受けていたことで一躍脚光を浴びた『モンテッソーリ教育』。

イタリアの医学博士マリア・ モンテッソーリが100年以上も前に考案した教育法ですが、今なお色褪せない、というよりも今になってその真価が証明された教育法と言えるでしょう。

藤井聡太さんの他にも、

ビル・ゲイツ氏(マイクロソフト創業者)

ラリー・ペイジ氏/セルゲイ・ブリン氏(Google 創業者)

マーク・ザッカーバーグ氏(Facebook 創始者)

ジェフ・ベゾス氏(Amazon 創業者)

ジミー・ウェールズ氏(Wikipedia 創始者)

バラク・オバマ氏(元アメリカ合衆国大統領)

など、数多くの現代社会をリードする方々が、幼少期にモンテッソーリ教育を受けています。

モンテッソーリ教育について詳しくはこちらをどうぞ♪ 近年注目を集めている『モンテッソーリ教育』。 将棋の藤井聡太さんが幼少期に受けていたことで、気になっていらっしゃる方も多いのではないでしょうか? でも、 「いろいろな調べると難しそうだし、教具などが必 ... 続きを見る

モンテッソーリ教育とは?大切なのは親の接し方

ここでは、モンテッソーリ教育がわかりやすく解説されていて、すぐに家庭で取り入れられる子育て本おすすめ2冊をご紹介します。

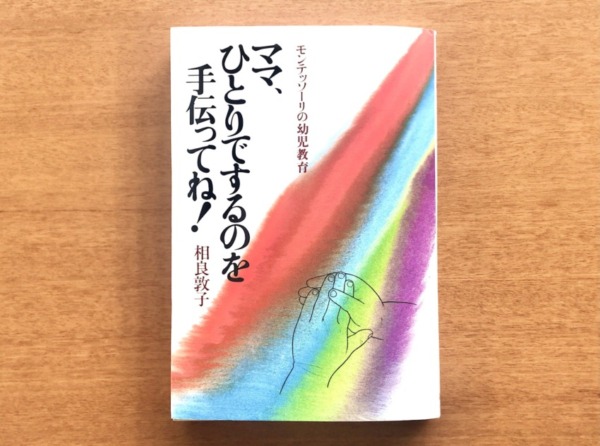

『モンテッソーリの幼児教育 ママ、ひとりでするのを手伝ってね!』

0~6歳向け

子育ての基礎的な考え方を知りたい方におすすめ♪

まず外せないのが、日本のモンテッソーリ教育の第一人者・相良敦子さんのこの本。

モンテッソーリ教育とは何か、なぜ必要でどんな効果があるのかが、年齢別(0~6歳)にしっかりと書かれていて、後半には実践の仕方も詳しく載っています。

本のタイトル通り、

「子供は自己教育力を備えているので、親は決して子供を支配せず、手助けに留めるべき」

というのがモンテッソーリ教育の方針。

「大人と子供は北極と南極くらい離れた世界にいる。オタマジャクシは陸には上がれないことをまずは理解しなくてはいけない」

とのこと。

「自立し有能で、責任感と思いやりがあり、生涯学び続ける人間になるには、6歳までの大人の接し方が一番重要」

だと説いています。

30年以上前の出版なので、字が小さく写真の古さも否めないけれど、子育ての指針となる本としてはこの本の右に出るものは無いと言えるくらいの名著!

今回はランキング形式ではないけれど、もし子育て本に順位を付けるなら間違いなくこの本を1位にします。

読む価値あり!

子育て本は、何十冊も読んでいますが、モンテッソーリ教育の本質をわかりやすく説明してくれている名著だと思います。

子どもを信じて見守る目線、子どもがやりたいと思うことを出来るように工夫してあげる親の対応など、とても参考になりましたよ。

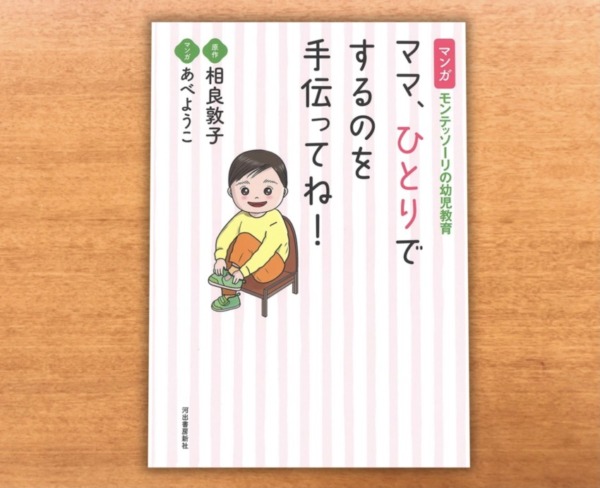

2018年にマンガ版も出版され、こちらもおススメです♪

モンテッソーリ教育で有名な著者の方の、読みやすい1冊です

乳幼児心理学などを学んだ保育士です。

昨今、モンテッソーリ教育が流行りですが、この著者の先生が日本では1番有名ではないでしょうか?(我々、幼児教育の当事者にとっては)

マンガで分かりやすく、モンテッソーリ教育の家庭育児への実践方法が書かれています。

内容的には2歳くらいのイヤイヤ期に特化している印象でしたが、興味のある方なら、1歳には読むのがおすすめ。

モンテッソーリ教育の最初の1冊におすすめです。

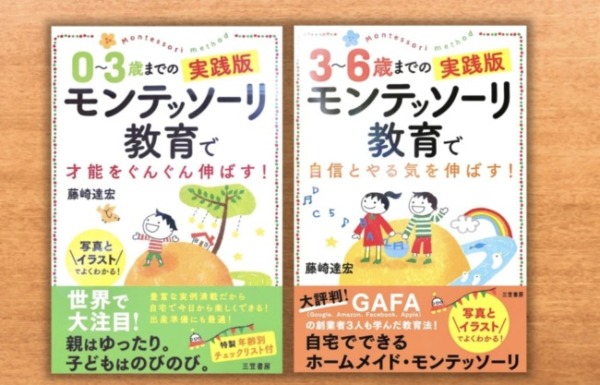

『0~3歳までの実践版 モンテッソーリ教育で才能をぐんぐん伸ばす!』

『3~6歳までの実践版 モンテッソーリ教育で自信とやる気を伸ばす!』

0~3歳/3~6歳向け

モンテッソーリ教育をすぐに家庭で実践したい方におすすめ♪

モンテッソーリ教育のおすすめ子育て本2冊目は、藤崎達弘さんの『実践版モンテッソーリ教育』シリーズ。

0~3歳/3~6歳向けの2冊に分かれていて、それぞれの年齢に合ったモンテッソーリ教育の実践の仕方がわかりやすくかみ砕いて書かれています。

上の本「ママ、ひとりでするのを~」に比べると、モンテッソーリ教育そのものの解説はやや少なく簡易的。

でもその分、写真や図が多く『年齢別チェックリスト』や『やってはいけないことリスト』などがあるので、すぐに家庭での育児にモンテッソーリを導入したい方におすすめですよ♪

0~3歳向けはこちら

お母さんの育児ストレスを軽減します

家庭でも実践できるよう書かれていてとてもよかったです。

子どものイタズラに見えていた行為が、敏感期という言葉を知っているだけで成長の表れだということがわかって、育児のストレスが軽減されます。

ちゃんとしなきゃ!と思っている真面目なお母さんに、第一子出産された方にぜひ読んでいただきたい本です。

3~6歳向けはこちら

長いスパンで見る子育てのヒントに

現在3歳の子供のために読んでみました。

やってはいけないことリストで、ついやってしまっているものが多いので反省です。

子供の能力、才能の芽を潰さないように気をつけなければ、と。また子供の自立心が育つよう見守ることの大事さを学びました。

6歳以降の関わり方も書かれており、参考になりました。

子供の幸せを常に意識できる親であり続けたいものです。

『脳科学』から考える子育て本 おすすめ2冊

次に、『脳科学』の視点から書かれた子育て本。

ヒトの脳の神経回路は3歳までに約80%、6歳までに約90%、10歳までに100%できあがることがわかっています。

つまり人間は、子供のうちに作られた脳でほぼ一生を生きていくということ。

では、どうすれば子供の脳を存分に発達させることができるのでしょうか?

勉強をたくさんしたほうがいい?

たくさん遊んだほうがいい?

そんな疑問に答える脳科学の子育て本おすすめ2冊をご紹介します。

『脳科学的に正しい 一流の子育てQ&A』

妊娠期~小学生向け

科学的根拠と実証データで子育ての疑問をスッキリさせたい方におすすめ♪

まず1冊目は、工学博士で脳科学者の西剛志さんの著書。

妊娠期から幼少期の73の様々な子育ての疑問に、脳科学の観点からわかりやすく回答されています。

1つずつ読み切りのQ&A方式なので、知りたいことろだけ読むこともできますよ。

「抱き癖はよくない?」

「記憶力を高める方法は?」

「落ち着きがない子はADHD?」

「テレビはどれくらい見せていい?」

などの疑問や不安が、科学的根拠と実証データでスッキリ解消されます。

- iPS細胞でノーベル賞を受賞した山中伸弥教授は、昔から飽きっぽいことで有名

- アインシュタインの幼少期の成績は、普通かそれ以下だった

- ルールを守れる聞き分けのいい子は、実社会で大成しないことが多い

といった興味深いエピソードも満載。

脳科学といっても決して固すぎることなく、著者のママパパへの励ましの気持ちが伝わり、読み終わると何だかホッとするような温かいおすすめの1冊です。

もっと早く知りたかった!内容が盛りだくさん

読むと子育てに自信がもてる、非常に実用的な本だと思いました。

例えば「子どもと信頼関係を築く方法」、目から鱗の簡単な内容です。すぐに実行できます。が、奥が深い!大人の対人関係にも役立つ素晴らしい内容でした。

著者個人の経験からではなく、回答の根拠となる研究や調査が明記されているので信頼できますし、わかりやすく説明されているので、とても納得感があります。

そして、愛情のある語り口が、とても好印象で読んでるとあたたかい気持ちになり癒されました。子育てに疲れている方には本当におすすめです。

あと、最新の知っておいた方が良い情報が書いてあるので、学校の先生や塾など教育関係の方は、知識として必ず読むべき本だと思いました。

知っていたら、子どもの成長&幸せにとても役立つと思います。

『パパは脳科学者 子どもを育てる脳科学』

0~4歳向け

脳科学者の子育て日記を読みたい方におすすめ♪

脳科学の子育て本おすすめ2冊目は、日本の脳研究の第一人者であり、大人向けの脳科学の著書で有名な池谷裕二さんが、自身の娘さんの0~4歳までの成長を脳科学で分析して書いた本。

乳幼児の行動一つ一つに脳科学的に意味があり、月齢ごとにやっておきたいこと・注意したいことが、とても論理的に、かつやさしく日記調で書かれています。

また、合い間にある『脳育ちコラム』(全12回分)がとても面白く、

「記憶はいつから始まる?」

「才能って、遺伝や環境でどこまで決まるの?」

など、思わず「へぇ~!なるほど」と言いたくなるような内容です。

科学的に裏付けされた子育て法の実践本で、Amazonのレビューを見るとパパの読者も多いようですよ。

忙しくて中々子供と過ごせないパパへ

丁度娘が産まれたばかりなのと、池谷先生ファンとしては買わずに居られないタイトル。

恐らく、日本のお父さん達は平日は忙しいので中々子供と過ごす時間も取れない方が多いと思います。

この本を通して池谷先生と娘さんとのやり取りから、育児を擬似体験できるし、自分の娘が脳科学的にどの様な段階にいるか分かり面白かったです。

そして今後どの様に成長して行くのかが、脳科学的にどの様な事に注意する必要が有るかが分かり勉強になりました。

この本に凄く良いタイミングで出会い、実際にアウトプットする機会に恵まれて幸せだと思いました。

『コーチング』を取り入れる子育て本 おすすめ2冊

モンテッソーリ・脳科学に続いては、『コーチング』。

『コーチング』とは、

「相手(子供)が自ら問題に気づき、自分で解決するようにうながすサポート手法」

のこと。

近頃では、企業の研修やスポーツ選手のマインド作りなどに導入されることが増えていて、子育てや学校などの教育現場にも応用が広がっています。

コーチングも、モンテッソーリ教育や脳科学と共通点が多く、

- 子供に何かを強制したり型にはめることなく、いかに子供の内面から能力や好奇心を引き出すかが大切

- 親は、子供が自ら取り組み自分で答えを見つけるサポートに徹するべき

という方針ですよ。

では、そのコーチングの子育て本おすすめ2冊を見ていきましょう。

『子供の心のコーチング 一人で考え一人でできる子の育て方』

0歳~小学生向け

子供への正しい愛情の注ぎ方、しつけの仕方を知りたい方におすすめ♪

まず1冊目は、日本のコーチングの第一人者として40年以上活躍され、各地で講演などもされているの菅原裕子さんの本です。

子供の自己肯定感を育てて、自分で生き抜く力を身につけるためには、親の愛情が一番大切。

でも「子供のためにやってあげる、決めてあげる」というのは子供をダメにする。

では、

子供を自立させる『サポート』とはどのようにすればよいのか?

ということが、たくさんの具体的な会話例と共に書かれています。

コーチングの子育て本としては秀逸。

これから子育てをする方、子供との関係に悩んでいる方はぜひ一読されることをおすすめします。

子供との関わり方を変えるきっかけになりました

私は自分の子供をいつまでもかわいい赤ちゃんの延長でみていたと気づきました。

親が子供にすべきことは、子供に代わってやってあげる「ヘルプ」ではなく、子供が自分で出来るようになるための「サポート」なんですね。

子供との関わり方を変えるキッカケになりました!

『男の子(女の子)の一生を決める 0歳から6歳までの育て方』

0~6歳向け

男女別に、年齢ごとの子供の心の育て方を知りたい方におすすめ♪

コーチングのおすすめ子育て本2冊目は、キッズコーチング関連の書籍を57冊も書かれている竹内エリカさんの本。

これまで12,000人もの子供を見て、

「自分の心をコントロールできる子」

「集中力や忍耐力があり、自分で道を切り開く子」

になるにはどうすればよいか、ということをコーチングの観点から研究されてきたそうです。

0~6歳まで年齢ごとに、どうやって子供の自立心を育てていけばよいのか、とてもわかりやすく書かれています。

男の子・女の子それぞれの効果的な育て方もとても面白いです。

例えば、

男の子

- 失敗からしか学べないことが多い。

- 自然の中に連れ出すと集中力が付く。(石・虫・植物・岩登りなどに夢中になる)

- 6歳までにたっぷり好奇心とエネルギーを蓄えて、7歳以降に急成長する。

女の子

- お話好き・お世話好きを生かした育て方が有効。

- 自分の好きな事や人を否定されたりからかわれると長期間引きずる。(パパは失言に注意!)

などなど。

「自分と異性の子供に接するのがラクになった」というママパパの感想も多いですよ。

男の子版はこちら

子育てに悩む皆さんに読んで欲しい!

ついつい、子どものやることにダメ!といってしまっていましたが、この本を読んでから止めました。

時間に余裕のある時には子どもの興味の引かれるものに付き合ってあげようと思います。

なにより、ダメと言わなくていい方が子どもに抵抗されなくて大人も心が楽な気がします。

どこまで注意するべき?どう対応したらいい?と不安でしたが、なんかすっきりして前向きな気持ちで子どもと向き合えるようになりました。

女の子版はこちら

それぞれが

具体的な指導方法が書いてあり、実践的なものばかりでした。

私は娘が6歳になるときにこの本と出会いましたが、3才編からの指導についてもまだ間に合うと思い実践することにしました。

このような育児教育本は多いですが、子供視点でも納得感のある本書籍はパパでもできることが多いためお勧めです。

まとめ 〜子育て本でヒントをもらって、楽しく子育てをしよう

以上、『モンテッソーリ・脳科学・コーチング』のおすすめ子育て本を2冊ずつご紹介しました。

どの観点からみても、最新の教育研究では、

「子育てとは『子供を正しく見守る・正しく手助けする』こと」

という考えが主流です。

子育てに正解はなく、これからまた時代と共に変わっていくかもしれないけれど、少なくとも現代の子供たちに必要なのは、『自立心』と『好奇心』。

それには、子供が自ら好きなものを見つけ、自分で考えて行動する習慣を身につける必要があり、大人はその芽を摘まないように気をつけなければなりません。

子供がのびのびと持てる力を発揮できるよう、上手にサポートしていきたいですね。

あわせて読みたい

パパにぜひ読んでもらいたい!子育て専門書厳選6冊 育児本や子育て本は、ママ目線で書かれているものがほとんど。 でも、 「自分も子供と良好な関係を築きたい!」 「子供の将来に向けて、父親ができることをや ... 「これからは思考力が大切!」と言われる昨今。 そう言われても、子供をどう育てればよいのか迷っている親御さんも多いと思いのではないでしょうか? 私たち親世代が子供の頃は、計算や暗記がいかに得意かで出来不 ... 子供の成長は嬉しいものですよね。 でも子育ては、嬉しい気持ちや楽しい気持ちと同じくらい、大変なこともあります。 そんな時、つい声を荒げて感情的に叱ってしまうことがあるのではないでしょうか? 怒りが収ま ... 何でも無邪気に話してくれた幼児期とは違い、子供が小学校に上がると、思春期にかけて段々と子供とのコミュニケーションが難しくなります。 学校の様子を知りたくて子供に聞いても、「別に」「普通」としか答えない ... 近年注目を集めている『モンテッソーリ教育』。 将棋の藤井聡太さんが幼少期に受けていたことで、気になっていらっしゃる方も多いのではないでしょうか? でも、 「いろいろな調べると難しそうだし、教具などが必 ... 子供が生まれてしばらくすると、だんだんと『幼児教育』というものが気になってきますよね。 「なにか幼児教育を受けさせたほうがいいのかな?」 「そもそも幼児教育って必要なの?」 と悩む方も多いかと思います ... 早生まれの子供は本当に不利?! 何かと不利なことが多いと言われてしまう早生まれ(1月1日~4月1日生まれ)。 本当に不利で損なことばかりなのでしょうか? 調べてみると、まずスポーツの面では、オリンピッ ... 子供が年少さん(3歳)になると、 「何か通信教育を始めようかな?」 「でも、まだお勉強を始めるには早過ぎるのかな…?」 と迷う方も多いと思います。 ここでは、モンテッソーリ教育とチャイルドコーチングの ... 子供が年長さんになると、 「これまで勉強してこなかったけど、入学準備は大丈夫かな?」 「小学校の勉強は、どこまで先取りしておいた方がいいの?」 と不安になることがあるのではないでしょうか。 ここでは、 ... 「子供の自己肯定感を育てる」 というと、何だか難しいことをしなくてはいけない気がしますよね。 でも、子供部屋にある工夫をするだけで簡単に子供の自己肯定感を育てられるのです。 ここでは、モンテッソーリ教 ...

【パパにおすすめ子育て本厳選6冊】男性目線で書かれた本

子供の思考力を鍛える3つのステップ

子供に言ってはいけない言葉7種・意外なあの言葉も!?

子供とのコミュニケーション4つのコツ・話したくなる親とは?

モンテッソーリ教育とは?大切なのは親の接し方

幼児教育とは?早期教育とどう違う?

早生まれは不利なだけじゃない!こんなメリットも【文科系編】

3歳(年少)におすすめの通信教育は?学習の効果と弊害も要チェック!

年長の勉強はどこまで?先取りは必要?【2024年幼児教材比較】

子供部屋作りのポイントは自己肯定感!