早生まれは勉強も運動も不利?

でも優秀な実績を上げているのは早生まれ!

早生まれのお子さんを持つ親御さん、いろいろと心配が尽きませんよね。

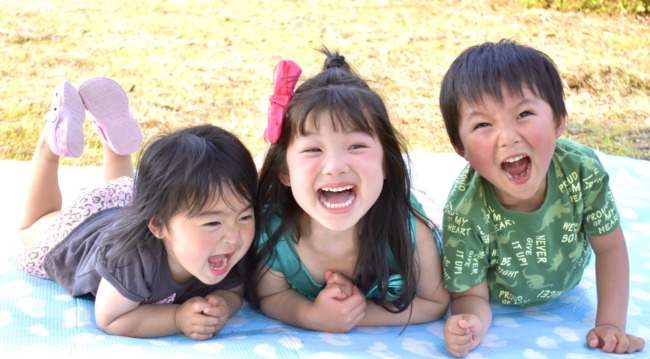

月による出生数の偏りはあまりないので、単純に計算すると、同学年の子供のおよそ4分の1は早生まれということになります。

そして、我が家の息子も3月末生まれという究極の早生まれ!

保育園ではやはり同級生に比べて体も小さく、他の子たちの遊びについていけなかったりしています。

将来のことが心配になって調べてみると、早生まれは勉強も運動も『学校』の中ではやはり遅れてしまうことが多く、特に学力の差は残念ながら中学高校になってもなかなか縮まらないとのこと。

その一方で、五輪の金メダリスト、サッカーやフィギュアスケートの日本代表、ノーベル賞受賞者、映画監督、小説家など、各界で活躍する方には早生まれが多いこともわかりました。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

>>早生まれ大活躍!【スポーツ選手編】

>>早生まれ大活躍!【文科系編】

その差は何なのでしょうか?

我が家も、特にオリンピック選手に育てたいとか、ノーベル賞をとってほしいとか、そんな野望があるわけではありません^^;

ただ、

勉強や運動の遅れでコンプレックスを持つことなく、自分の能力をのびのびと発揮してほしい

自分の人生を楽しいと感じてもらいたい

そんなふうに願っています。

では、早生まれの子供は、どうすればコンプレックスなくのびのびと育ってくれるのでしょうか?

モンテッソーリ教育とチャイルドコーチングの指導者で1児の母でもある筆者が、幼児期と小学校に分けて、早生まれについて詳しくお伝えしていきます。

関連記事

幼稚園・保育園の早生まれの子供の育て方

幼児期は生まれ月の差が大きい

乳児のうちは月齢も考慮されてきた早生まれの子供も、3歳を過ぎると「年少・年中・年長」と学年でまとめて見られるように。

年少さんになると、乳児期と比べれば月齢の差は縮まってはきますが、まだまだ理解できること、話せること、楽しいと感じることなどが異なります。

また、トイレの間隔もまだ短い、お昼寝の時間が長いなど、体の発育も違います。

年長さんにもなると、体の発育に個人差があり、ぱっと見では早生まれが遅生まれかわからない子が多くなりますよね。

保育園や幼稚園側も、年長は『小学校入学準備』ということで、早生まれの子にもだんだんと他の月齢の子供たちと同じようにできることを求めてきます。

それでも、年長さんとはいえ、まだたったの5・6歳で、生まれてからの1年間の差が縮まるわけはありません。

もしかしたら、

「早生まれの子も、5歳くらいになると他の子と変わらなくなる。」

という話を耳にしたことがあるかもしれませんね。

でも、幼児が1年間で成長すること、できるようになることを考えてみてください。

1年前の子供の動画を見れば、話し方やできることなど驚くほど成長していますよね。

4月生まれと3月生まれとでは、それと同じだけの差があるということです。(もちろん個人差はあります。)

小学校入試でも月齢別に選考を行う学校(慶應義塾など)があるのも、5、6歳での月齢の差を認識しているから。

「5歳までに生まれ月の差がなくなる」

という話は、早生まれの子供の親を安心させるために言われることなのでしょう。

でも、差が無くなることを期待するよりも、「差がある」と認めて接するほうが、子供にとっても親にとっても健全な子育てができ、子供の能力を伸ばすことができますよ。

幼児期には早生まれの子供をどう育てればいいの?

では、月齢による差が大きい幼児期には、早生まれの子供をどのように育てればいいのでしょうか?

何度も言いますが、幼児期に月齢の差を埋めようとしても、それは無理なこと。

叱ったり急かしたりし続ければ、「形だけ」は他の子と変わらずできるようになるかもしれません。

でも、肝心な頭や心は決して急に発達することはありません。

子供の能力を伸ばすためには、幼児期に

- 子供が自分のペースで考え、行動するのを見守る

- 好きなことや興味があることに、気が済むまでトコトン取り組ませる

ことがとても大切。

早生まれの子供は、『考えること・行動の速さ・集中できる時間』、全てが4月生まれの子とは異なります。

それを無理に合わせようとすると、見た目にはできているように見えても、内面の成長は阻害されてしまいます。

幼児期に『自分のペース』や『興味のあること』を尊重されなかった子供は、小学校以降に

『無気力』『自立心や行動力がない』

といった弊害が出てきます。

幼稚園や保育園で、

一人だけ遅い。

一人だけ長く座っていられない。

一人だけ幼稚な遊びをしている。

我が子のそんな姿を見ると、心配になってつい怒ったり急かしたりしてしまいたくなりますよね。

でも、皆に合わせることよりも、『その子の頭と心の成長』に重点を置いて、温かい目で見守るようにしましょう。

-

-

【パパにおすすめ子育て本厳選6冊】男性目線で書かれた本

パパにぜひ読んでもらいたい!子育て専門書厳選6冊 育児本や子育て本は、ママ目線で書かれているものがほとんど。 でも、 「自分も子供と良好な関係を築きたい!」 「子供の将来に向けて、父親ができることをや ...

続きを見る

小学生の早生まれの子供の育て方

小学生でも生まれ月の差はまだまだある

小学生になると発育には個人差があり、必ずしも「早生まれだから体が小さい」というわけではなくなります。

ですが、特に低学年のうちは、いくら体が大きい子でも、学習面や運動面で4~6月生まれの子供たちとはまだ差があります。

小学校に上がると、クラスの中で比べられたり順位を付けられたりすることも増えてきますよね。

早生まれの子供が劣等感やコンプレックスを持ってしまうのも、小学校からが多いと言われています。

高学年になると男の子は急激に成長する

また、特に男子は9・10歳くらいから急激に身長と体重が増加し、体力・持久力・腕力なども驚くほど強くなります。

サッカーや野球など、学内外のチームで、都道府県や全国規模で活躍する子供が出てくるのも、この頃。

早生まれの男子は、その急成長の時期も同級生に比べるとワンテンポ遅いので、本当は資質があっても、周りの子と比べて

「自分は運動が苦手なんだ」

と思ってしまいがちです。

小学生の早生まれの子供はどう育てればいい?

では、小学生の早生まれの子供は、どのように育てればよいのでしょうか?

ポイントは、

- コンプレックスをもたせない

- 成功体験を増やす

ということ。

順番に見ていきましょう。

早生まれのコンプレックスをなくそう!

子供達は毎日学校で一緒に過ごしているので、どの子がどのくらい勉強や運動ができるのか、できないのか、お互いに把握しています。

そして、自分の『位置』や『レベル』も理解していきます。

そんな中で「周りと比べないように」といっても、子供にとっては難しいことですよね。

実際に、小学校卒業時の成績で、早生まれの子供は4~6月生まれの子供よりも点数が低いというデータがあります。

小学生でも高学年になると、生まれ月による知能の差はほぼなくなるはずなのに、どうして点数の差がついてしまうのでしょうか?

そこには、

「小さい頃から皆よりできないことが多かったので、勉強が好きになれず、意欲も無くなってしまった」

という理由が。

それが『コンプレックス』です。

コンプレックスを持ってしまうと、その子の本来の能力を発揮することができなくなってしまうのです。

では、コンプレックスを持たずに、能力を発揮するにはどうしたらいいのでしょうか?

それは、

『親が子供の頑張りを認める・ほめる』

ということ。

「なぁんだ当たり前」と思うかもしれませんが、実は早生まれであることに一番コンプレックスを感じているのは『親』!

同級生との違いに焦ったり落胆したりして、子供をせかしたり叱ったりすることがどうしても多くなってしまうのです。

冷静に客観的に、自分の子供の成長だけを見て認めて褒める、というのは、案外難しいことかもしれないですね。

早生まれの子供は、日々学校でコンプレックスを感じています。

ですので、早生まれの子供は、他の子供よりも家でたくさんほめることが大切です。

家で親が子供の頑張りを認めてほめてくれれば、それは子供の救いになり、やる気につながりますよ。

友達や先生の評価よりも、親の言葉が子供には一番嬉しいものです。

ぜひ、些細なことでも意識してほめるようにしましょう。

その時に注意が必要なのは、「できたことをほめる」のではなく、「頑張りを認める」ということ。

子供は、親にも「できる・できない」で判断されてしまうのだとわかると、それは結局できないことへのコンプレックスに。

「今日は〇〇を頑張ったね。」

「いつも〇〇を頑張っていて偉いね。お母さんはちゃんと見ているよ。」

と声をかけてあげましょう。

「親ががんばりを見てくれている、認めてくれている」

とわかると、持っている能力をグングン伸ばすことができます。

口でほめるのが苦手な方は、部屋に子供が頑張っている時の写真を貼るのも効果的ですよ。

早生まれの子の成功体験を増やそう!

また、成功体験を増やすことも、早生まれの子が意欲をなくさないために効果的。

早生まれの子供は、学校では1番になれることが少ないので、どうしても成功体験が少なくなります。

一方で、4~6月生まれの子供は、日々ちょっとしたことでも成功体験を積み上げていっています。

(逆にそれが「できて当たり前」というプレッシャーにもなるのですが)

ですので、早生まれの子供は、周囲が工夫をして成功体験を増やしてあげることが大切ですよ。

たとえばこんな方法がおすすめ。

成功体験を増やそう

- 学校での順位ではなく、『その子の過去の成績』と比べて伸びていることを認めてほめる。

- 学年ではなくレベル別に指導してくれる習い事で、「頑張れば認められてステップアップできる」という体験を積む。

- 「これだけは誰にも負けない」という得意分野を作る。

1番目のほめ方は、家でできることですね。

下の2つは、算数や英語などの勉強なら家でもできるし、スポーツや楽器などは外部のスクールやクラブに通うのもいいでしょう。

できれば年長さんくらいまでに始めておいて、小学校に入った時に周りより少しアドバンテージがあるといいですね。

大人でもそうですが、何か一つ自信を持って打ち込めることがあると、他のことの優劣はあまり気にならなくなるもの。

そして、「自分はできる!」という前向きな気持ちで、相乗効果で他のことにも意欲的に取り組めるようになりますよ。

早生まれで大人になって活躍されている方たちをみると、小さい頃から何かに打ち込んでいた方が多いです。

例えば、早生まれのオリンピック金メダリストである内村航平さん(体操)や鈴木大地さん(水泳)は、小さい頃は体が弱く、体育も苦手だったそうですが、習い事で始めた体操や水泳でメキメキと頭角を現したそうです。

また、ノーベル賞の受賞者も早生まれの方が46.4%と多いのですが、小学校~大学時代にスポーツに打ち込んでいた方が多いそうです。

「好きな事にトコトン打ち込んだ・極めた」経験が自信となり、その後の活躍につながっているのでしょう。

このように、早生まれの子供が意欲をなくさずに力を発揮するには、少し多めに『成功体験』ができるように周りが工夫してあげることが大切ですよ。

子供の習い事の統計や選び方は、ぜひこちらの記事をお読みください♪ 子供が3~5歳ぐらいになると、周りのママ達との会話に『習い事』の話題が頻繁に出てくるようになりますよね。 「うちはまだ早いかな?」 「幼稚園や保育園での活動だけで十分では?」 と思いつつ、周りが続々と ... 続きを見る いま注目の最新の教育法『STEAM(スティーム)教育』。 2013年にアメリカのオバマ元大統領が演説でその重要性を訴えると、瞬く間に世界各国に導入されていきました。 STEAM教育は、これからの国際社 ... 続きを見る

子供の習い事を選ぶ4つの方法

小学生にSTEAM教育は必須!おすすめ通信教材2選

まとめ ~早生まれの子供を育てるコツ

早生まれの子供をのびのびと成長させるには、他の子供よりも少し多めに手をかけたり、育て方を工夫したりすることが大切。

だからといって勘違いしてはいけないのが、

「親が子供を導く」

と考えてしまうこと。

「早生まれはハンディがあるから、人生がうまくいくように親が誘導してあげなければ」

と、良かれと思って手や口を出し過ぎてしまうと、子供は

「自分はダメだから(信頼されていないから)、お父さんお母さんがやってくれるんだ」

と、逆にコンプレックスや無気力につながってしまいます。

ましてや、叱ったり急かしたり、遊びの時間を削ってまで皆に追いつかせようとするのは、絶対にしてはいけません。

これは早生まれだけに限ったことではありませんが、

「子供が自分で成長していくのを、親は少し手助けをする」

ぐらいの気持ちで子育てしたほうが、子供のやる気や自主性がうまく育ち、親子関係も良好になりますよ。

また、子供の教育で一番効果があって、そして子供も一番大好きなのは、ママパパの笑顔。

早生まれの子供が思う存分自分の能力を発揮していけるように、笑顔でおおらかな気持ちで子育てを楽しんでいけるといいですね!

早生まれの子供は、幼稚園や保育園の選び方にも一工夫が必要です。こちらの記事もあわせてご覧ください。 早生まれのお子さんを持つママ・パパ。 生まれてまだ首も座らない頃に、もうよちよち歩きをしている春生まれの子供を見て、 「まさか同級生なの!?」 とびっくりした経験があるのではないでしょうか。 我が家の ... 続きを見る

早生まれは園生活についていけない!? 保育園・幼稚園の正しい選び方

早生まれでも焦る必要はありませんが、勉強だけは小学校に入る前に準備しておくことができます。 幼稚園や保育園の年中・年長さんくらいになると、何かしらの学習ドリルや幼児教育教材を始めるご家庭が増えてきますよね。 と悩む方も多いと思います。 モンテッソーリ教育とチャイルドコーチングの指導者で1児の ... 続きを見る AIの開発が進み、今後多くの仕事がなくなっていくと言われている中、 いま幼児期の子供たちが大人になる頃には、どんな世の中になっているのだろう? どんな仕事に就けるのだろう? と心配されている親御さんも ... 続きを見る

成績がコンプレックスにならないように、幼児向けの通信教育などを活用して学習習慣だけは付けておくことをおすすめしますよ。(高度な先取り教育は必要ありません。)

幼児期の子供は一日どれくらい勉強すればいいの?

子供の能力は6歳までの過ごし方で決まる?!

あわせて読みたい

小学生の子を持つ親御さん、放課後の時間をどうしていますか? 習い事、ゲームやテレビとの付き合い方、家のお手伝いなど…何をどの程度させたらよいのか、迷いますよね。 ここでは、1つの例として東大生が小学生 ... 子供が小学生になると、どうしても「頭の良さ」が気になってきますよね。 一概に、「学校の成績が良い子=本当に頭がいい子」とは限らないけれど、ここでは東大生が小学生の頃どのように過ごしてきたか、親がどう接 ... 子供部屋や、リビングの子供スペースを作るとき、親としては、 「片付けやすい」 「掃除しやすい」 「家のインテリアを崩さない」 というように、すっきりとしたスペース作りを考えるかもしれません。 ですがこ ... PR:Z会 難関校の合格実績で有名な『Z会』が開講した幼児コース。 息子が1年半受講してどうだったか? モンテッソーリ教育とチャイルドコーチングの指導者で、1児の母でもある筆者が、実際に受講して感じた ... 子供が年少・年中になり、周りのお友達が字を読めたり足し算ができたりしてくると、「うちも何かさせたほうがいいのかな?」と思いますよね。 否が応でも小学校に上がると少なくとも9年間は続く『勉強』。 幼児期 ... 『小1の壁』と言うと、共働き家庭の社会的な問題を指すのが一般的。 至れり尽くせりの保育園とは違い、早い下校時間、平日の行事、長期休暇など、働くママさんには頭の痛い問題です。 でも待ってください!親だけ ...

頭の良くなる小学生生活・遊びと生活編【東大アンケート総まとめ】

【東大アンケート総集】頭が良くなる小学校生活・勉強はどれくらい?

幼児の能力を伸ばす「子供部屋」の作り方・片付けよりも大切なのは?

Z会幼児コースの口コミ!面倒?難しい?でもあと伸び効果は期待大!

幼児期の子供が楽しく勉強するコツは?

小1の壁は子供にもある!叱り過ぎは危険!? 入学後の注意点