子供が生まれてしばらくすると、だんだんと『幼児教育』というものが気になってきますよね。

「なにか幼児教育を受けさせたほうがいいのかな?」

「そもそも幼児教育って必要なの?」

と悩む方も多いかと思います。

モンテッソーリ教育とチャイルドコーチングの指導者で1児の母でもある筆者が、詳しくお伝えしていきます。

幼児教育とは?

幼児教育=早期教育?

『幼児教育』とは一体何なのでしょうか?

『幼児教育=早期教育』なのでしょうか?

「うちは早期教育をさせるつもりはないから、幼児教育は必要ない」

という方もいらっしゃるかもしれませんね。

たしかに、幼児教育の中でも『早期英才教育』と呼ばれるものは、一部の子供(5%と言われています)を天才児にする可能性がある反面、脳に弊害を与える可能性がある、ということがわかってきています。

また、幼少期をお勉強を中心に過ごした子供よりも、遊びを中心に過ごした子供のほうが、小学校高学年辺りでは成績が優秀になっている、というデータもあります。

でも、『幼児教育』とは、必ずしも小学校の学習を先取りする『早期教育』だけではありません。

『昔なら親やおじいちゃんおばあちゃん・兄弟・地域の大人たちが日々教えてくれていたようなことを、教材で学ぶ』

という現代ならではの意味合いがあります。

たとえば、

山川海などの自然のこと、動物や昆虫の知識、紙芝居、工作、歌、時計の読み方、お金の数え方、そろばん、あいさつ、マナーなど…

昔ならわざわざ習わなくても、家族親戚や地域の方たちが、あちらこちらで教えてくれましたよね。

その中で、簡単な読み書きや計算、社会のルールや他人への思いやりなど、小学校に上がる準備を自然に学べたわけです。

でも現代では、そういう環境は少なくなっているのではないでしょうか?

『幼児教育』とは、小学校入学までに最低限身につけておきたいことを、どのような環境にいる子供でもひと通り習得できる、とても便利なものなのです。

そういう意味で、幼児教育は現代の家庭にとって『必要なもの』と言えます。

そして子供だけでなく、親にとっても子育ての手助けをしてくれる便利な存在ですよ。

ただし、中には早期英才教育を目的とする教材もあるので、何を目的としたいのかご家庭でよく話し合って選んでいくことが大切です。

幼児教育が子供に必要な3つの理由

では、具体的に幼児教育はなぜ必要と言えるのでしょうか?

3つのメリットを見ていきましょう。

幼児教育が必要な理由① 「机に向かうことが楽しい!」と意識付ける

6歳までの幼児期に、毎日ほんの少しでもいいので、家で机に向かう習慣をつけておくと、小学校に入学してから学習するのが苦にならなくなります。

それは『勉強』でなくても、お絵かきや工作でもいいですよ。

できれば決まった時間に『机に向かう』ことを習慣付け、

「机に向かう=楽しいこと!」

という感覚を植え付けてあげましょう。

6歳で脳の90%が完成するまでに、無意識の領域に刷り込まれた感覚は、高校受験・大学受験の年齢になっても変わることはありません。

逆に、小学校に上がってから、急に毎日机に向かうことを義務付けられると、

「勉強=ツラいこと・強制されること」

と抵抗を感じたり、イヤだと感じてしまうことが多いようです。

少なくとも小学校から9年間は、毎日必ず学校で何時間も授業を受けなければならないので、勉強嫌いになってしまっては学校生活がツラいものになってしまいます。

頭が柔らかいうちに、机に向かうことがワクワク楽しいことになるように、意識付けてあげましょう。

幼児教育が必要な理由② 小学校生活がラクになる

小学校に上がるって、子供にとっては大変なこと!

環境が変わり、自分でしなければならないこと・覚えること・我慢しなければならないことが一度にたくさん出てきます。

優しくお世話してくれる保育士さんや幼稚園の先生はもういないのですから。

小1の勉強でいきなりつまずく子が多いのは、そういった環境の変化の影響もとても大きいのです。

入学前の幼児期にある程度の学習習慣がついていて、いろいろなことに興味が持てる下地ができていると、『学校』『勉強』という小1の壁を少しでも低くすることができます。

小学校生活を少しでもラクに過ごせるようにしてあげるためにも、幼児教育には大きな意味があります。

★こちらの記事も読まれています 『小1の壁』と言うと、共働き家庭の社会的な問題を指すのが一般的。 至れり尽くせりの保育園とは違い、早い下校時間、平日の行事、長期休暇など、働くママさんには頭の痛い問題です。 でも待ってください!親だけ ... 続きを見る

小1の壁は子供にもある!叱り過ぎは危険!? 入学後の注意点

幼児教育が必要な理由③ 脳に刺激を与える

人間の脳は、3歳までに80%、6歳までに90%が出来上がるということがわかっています。

特にイメージ力・ひらめき力・記憶力を司る右脳は、6歳を超えるとほとんど発達させることができません。

(不可能ではないですが、とてもたくさんの時間と労力を要します。)

6歳までの脳が発達段階にある時期に、読み書き計算だけでなく、『パズル・工作・絵本・音楽を聞かせる・歌を歌う・体を動かす』など、左脳にも右脳にも程よくバランスよく刺激を与えるのが理想的だと言われています。

でもなかなかそんなにバランスよく子供に働きかけるのは、難しいですよね。

そんなとき、幼児教育の教材はいろいろな分野の刺激をまんべんなく与えてくれます。

しかし、幼児期に何かに偏って脳の一部だけを開発してしまうと、将来その他の分野の学力に弊害が出ることがあると言われているので、偏ったやり方には注意が必要ですよ。

また『知識の詰め込み』ばかりをしてしまうと、将来社会性や感情面で問題があらわれる、というデータもあります。

ですので、あくまで「バランスよく」、そして必ず「子供が楽しんでいることを前提に」、遊びも含めて程よい刺激を与えていくことがとても大切です。

幼児教育って、具体的にどんなことをするの?

では、『早期英才教育』ではない『幼児教育』って、具体的にどんなことをするのでしょうか?

総合的な幼児教育の教室や通信教材ですることは、主に次の通りです。

0〜3歳

- 絵本・歌・知育玩具などで五感を育む

- 挨拶・食事・トイレなどの生活習慣を学ぶ

- 体を動かす

年少~年長

- ひらがなカタカナ・数字・時計の読み方などを学習する

- 生き物・自然・社会のルールやマナーなどを学ぶ

- 考えることの楽しさを知る

(※ 小学校受験を目的とする塾などでは、学ぶ内容が大きく異なることがあります。)

これらに加え、英語学習をおこなう幼児教育・教材もあります。

こうしてみると、特に0〜3歳までの幼児教育は、『幼児教育』というよりも、『ママやパパの子育てを手助けするもの』。

年少〜年長の内容も、もし大家族で地域との関わりも多く、幼稚園などである程度学ぶことができるお子さんには、わざわざ幼児教育で学ぶ必要のないことと言えるかもしれません。

ですが、核家族だったり兄弟が少なかったりご両親が働いていたりするご家庭には、幼児教育は子供にも親にも大きな助けになる、ということです。

★あわせて読みたい 子供が年少さん(3歳)になると、 「何か通信教育を始めようかな?」 「でも、まだお勉強を始めるには早過ぎるのかな…?」 と迷う方も多いと思います。 ここでは、モンテッソーリ教育とチャイルドコーチングの ... 続きを見る 子供が年長さんになると、 「これまで勉強してこなかったけど、入学準備は大丈夫かな?」 「小学校の勉強は、どこまで先取りしておいた方がいいの?」 と不安になることがあるのではないでしょうか。 ここでは、 ... 続きを見る

3歳(年少)におすすめの通信教育は?学習の効果と弊害も要チェック!

年長の勉強はどこまで?先取りは必要?【2024年幼児教材比較】

幼児教育は『通い型の教室』と『通信教育』、どちらがいいの?

幼児教育には、『通い型の教室』と、家でできる『通信教育』とがあります。

幼児教育には、『通い型の教室』と、家でできる『通信教育』とがあります。

どちらがよいのでしょうか?

それぞれのメリットを比べてみましょう。

通い型の教室のメリット

- 先生がいるので、緊張感がある中で集中して机に向かえる

- 周りの子供から刺激を受ける

- 小学校受験を考えているご家庭は、どうしても通い型の教室ではないと学べないことがある

(面接の練習・先生との話し方・他の子供との関わり方など)

通信教育のメリット

- 毎日机に向かう習慣をつけるには、通信教育のほうがいい

- 週一回教室で学習するよりも毎日少しずつ家で学習するほうが、内容が身につきやすい

- その子に合ったペースで進められる

- 先生との相性の心配がない

- 親が隣で一緒に取り組むことで、脳に良い影響を与える

- 働いているママでも続けやすい

- 料金が安い

一概にどちらのほうがよいというわけではなく、通い型も通信もそれぞれの良さがあります。

もちろん両方できればよいのですが、6歳までの子供は、外で思いっきり遊んだり、家でごっこ遊びをしたりする時間も、将来能力を伸ばすためにはとても大切なことです。

教室に通って、さらに家でも通信学習と、あまりスケジュールを詰めすぎないように気をつけましょう。

★こちらの記事も読まれています 幼児通信教育で何を優先して身につけるべき? 幼児教育と聞くと、 「幼児から本当に勉強が必要なのかな?」 と思う方もいらっしゃるかもしれませんね。 でも、子供の長い教育期間の中で一番大切にするべきなのは ... 続きを見る

幼児通信教育教材おすすめ9社比較!口コミ人気教材を解説[2024]

まとめ 〜幼児教育とは?本当に必要なの?

小学校に入る前の幼児期の子供にとっては、『遊ぶのが仕事』です。

遊びながら、友達や大人との関わりを学んだり体の動かし方を覚えたり、いろいろな知識を身につけたりして、自然からの課題を1つ1つこなしていきます。

その中で足りないものを補うのが『幼児教育』です。

もちろん幼児教育に対してはいろんな考え方があり、早期教育で小学校の勉強の先取りをさせたり、この時期にできるだけ脳を開発して何かの才能を開花させる可能性にかけてみたい、という親御さんもいらっしゃるでしょう。

ですが、長い目でみて、将来子供が自分の力を発揮できる人になるように、自分で考え・決断し・行動できる人になるようにするには、幼児期に『頭と心』をバランスよく発達させておくことがとても大切です。

幼児期は、小学校からの学習でたくさんの知識や考え方を入れるための『好奇心の器』『思考力や行動力の器』を、より大きくしておく時期です。

器が小さいまま早期にたくさんの知識を詰め込んでしまうと、小1〜2くらいではアドバンテージがあるかもしれませんが、その先に能力を伸ばすことはできません。

残念ながら実際にそのようなお子さんもたまに拝見します。

ですので、幼児教育とは、あくまで

『子供の成長を助けるもの』

『親御さんの子育てを助けて、より良い親子関係を築くもの』

という位置づけで、おすすめしますよ。

一生に一度しかない幼児期を、子供の健やかな成長を手助けしながら大切に過ごしていきたいですね♪

あわせて読みたい

「これからは思考力が大切!」と言われる昨今。 そう言われても、子供をどう育てればよいのか迷っている親御さんも多いと思いのではないでしょうか? 私たち親世代が子供の頃は、計算や暗記がいかに得意かで出来不 ... 幼稚園や保育園の年中・年長さんくらいになると、何かしらの学習ドリルや幼児教育教材を始めるご家庭が増えてきますよね。 と悩む方も多いと思います。 モンテッソーリ教育とチャイルドコーチングの指導者で1児の ... 近年注目を集めている『モンテッソーリ教育』。 将棋の藤井聡太さんが幼少期に受けていたことで、気になっていらっしゃる方も多いのではないでしょうか? でも、 「いろいろな調べると難しそうだし、教具などが必 ... 「小学校に入る前から英語の学習を始めたほうがいいの?それともまだ早過ぎる?」 と迷っていらっしゃる親御さん、多いのではないでしょうか? ネットで検索しても、 「幼児のうちから、英語の音に慣れておいたほ ... PR:ベネッセ・Z会 幼児の5人に1人は受講する人気の幼児教育 『こどもちゃれんじ』 難関校合格実績が断トツのZ会が作った 『Z会幼児コース』 どちらが良いか迷いますよね。 ここでは、こどもちゃれんじ ... PR:ベネッセ・ポピー よく比較される『こどもちゃれんじ』(0歳~)と『幼児ポピー』(2歳~)。 どちらも歴史と実績のある乳幼児通信教材ですね。 でも内容は全然違う! 『料金』や『付録』の違いがクロー ... 子供が3~5歳ぐらいになると、周りのママ達との会話に『習い事』の話題が頻繁に出てくるようになりますよね。 「うちはまだ早いかな?」 「幼稚園や保育園での活動だけで十分では?」 と思いつつ、周りが続々と ... PR:ポピー ママパパが子供の頃からある老舗の教材、幼児ポピー『ポピっこ』。 『あかどり・あおどり』と聞くと、「懐かしい!」という方もいらっしゃると思います。 ここでは、モンテッソーリ教育とチャイルド ... PR:ポピー 「年長からできる幼児通信教育ってないかな?」 「ドリルを買っても全然やらない…」 そんなお子さんには、幼児ポピー年長向け教材『あおどり』をおすすめします。 なぜポピーがおすすめなのか、合 ... PR:Z会 中学高校生向けでは難しめの通信教育として知られている『Z会』。 そのZ会が作る幼児向けの通信教育は、いったいどういうものなのか気になりますよね。 「Z会のレベルで考えると、小学校に上がる前 ... PR:がんばる舎 がんばる舎の幼児コース『すてっぷ』は、プリント型の幼児通信教育です。 付録やシールはなく、白黒プリントをホッチキスで留めた簡易的な冊子で、料金は月額990円(税込)と格安。 数ある幼 ...

子供の思考力を鍛える3つのステップ

幼児期の子供は一日どれくらい勉強すればいいの?

モンテッソーリ教育とは?大切なのは親の接し方

幼児の英語教育は必要? 弊害があるって本当?

【こどもちゃれんじ|Z会比較】違いは歴然!併用してわかった選び方

こどもちゃれんじとポピーを比較・併用体験でこんな違いが!選び方解説

子供の習い事を選ぶ4つの方法

幼児ポピーの口コミ評判・効果ある?メリットデメリットを大公開!

幼児ポピー年長「あおどり」徹底口コミ!入学準備はどこまでできる?

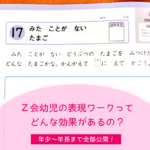

「お絵かき課題」が面白い!Z会幼児の表現ワーク

がんばる舎すてっぷを実際に体験した口コミ・記憶学習が評判通りいい!